歴史の道・萩往還。

萩往還は、毛利氏が慶長9年(1604)萩城築城後、江戸への参勤交代での「御成道(おなりみち)」として開かれました。日本海側の萩(萩市)と瀬戸内海側の三田尻港(防府市)をほぼ直線で結び、全長はおよそ53km。江戸時代の庶民にとって山陰と山陽を結ぶ「陰陽連絡道」として重要な交通路であり、幕末には、維新の志士たちが往来し、歴史の上で重要な役割を果たしました。(萩往還のサイトより)

萩往還を行く。

林の中の石畳。

車道に出る。

車道を横切り山に。このあたり、六甲縦走路や四国へんろ道と似ている。

石畳が続く。

案内板がある。キンチヂミの清水。

飲めそうな雰囲気ではなかったが、大正時代までは利用されていたとのこと。

天花畑(てんげばた)まで1500m。一の坂ダムの住所が天花町だから、そのあたりまでの距離だろう。

ここらあたり、萩往還は板堂峠からの下り。

一貫石の案内板。

昔、お伊勢参りの旅人が疲れたといってここで休んだ時に、一貫文を入れた財布を置き忘れてしまいました。途中まで降りて、忘れてしまったことを思い出したのですが、戻るのがおっくうになってしまったのか、引き返しませんでした。そして、お伊勢参りの帰りに寄ったら、そこに一貫文のお金がそのままの状態で置いてあったということです。(説明板より)

一貫石?

幕末、多くの武士が往来したのだろう… など思いながら歩く。

石垣。

一ノ坂一里塚跡。

石畳が続く。

開けたところに出た。六軒茶屋。

萩往還には旅人の休憩の場として茶屋が所々に設けられていました。その茶屋の中で、萩往還最大の難所、一の坂にあったとされる茶屋が六軒茶屋です。ここは昔六軒の農家があり、佐々並から山口に家があったのはここだけで、往来の旅人の良い休み場で、軒先を茶店にして旅人をもてなしていたことから六軒茶屋と呼ばれるようになりました。 (萩往還のサイトより)

参勤交代の時の休憩所でもあった。「御家老休所」、家老職や上級の役人の休憩所。

「御徒(かち)通り休所」。藩主の道中に従った武士の休憩所。

「御家老休所」の下にも、武士の休憩所があるが、こちらは「御側通り休所」との説明があった。

「御供中腰掛休所」。足軽と呼ばれた下級武士の休憩所。

下から見ると、階級によって休憩地が段々になっている。

六軒茶屋跡。

奥には、「御駕籠建場」。藩主の駕籠を下ろす場所。

「御供中腰掛休所」から六軒茶屋跡の見る。

下から見上げた景色。

六軒茶屋から下る。

萩往還の碑。

車道に出る。

車道を横切り、天花畑まで900m。

石畳が続く。

九十九折の道。「四十二の曲がり」。

長い下りが終わる。

視界が開ける。

人家のあるエリアまで下りる。

萩往還入り口。

一の坂運動公園に向かう。

園児たちが遠足中。どこか名所があるのだろうk。

下ってきた山を振り返る。板堂峠は標高500mを越えている。萩往還のいちばんの難所だった。

満開の白梅。

13時、公園の駐車場に戻る。

公園の休憩所で昼ご飯にする。

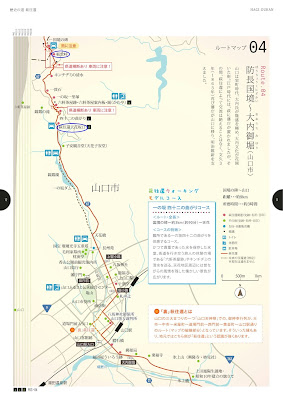

今日の萩往還マップ。板堂峠から天花坂口まで。

0 件のコメント:

コメントを投稿